今天

周二

公元2021年12月21日

农历辛丑牛年十一月十八

二十四节气中的“冬至”

传统民俗中的“冬至节”

冬至是我国二十四节气之一,也是中华民族的一个传统节日,冬至又俗称“冬节”“长至节”“亚岁”等。在这一天北方有吃饺子、南方有吃汤圆的习俗。冬至在古代是仅次于春节的盛大节日,天子祭天,百姓祭祖,而且还是古代的敬老节,有着非常丰厚的文化内涵!为了让学生进一步了解冬至文化,体验冬至习俗,我校开展冬至节系列活动,让同学们感受节日气氛,发扬传统文化,继承传统习俗。

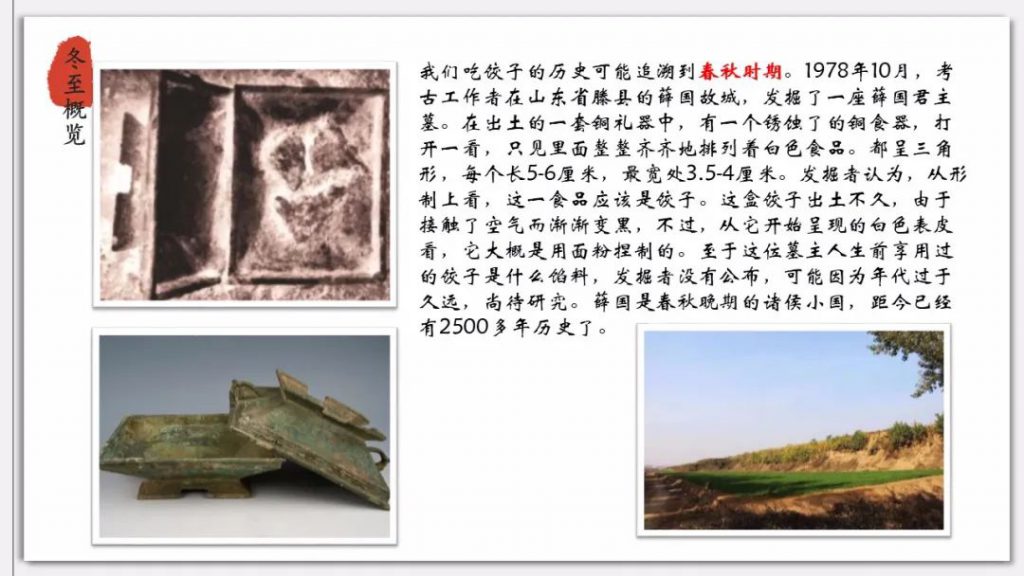

在冬至节的前两周,张千卫老师在预备年级传统文化课上讲授《冬至大如年》《饺子的历史文化》,讲解了冬至节的由来、传统的冬至活动、冬至的相关诗词谣谚等,分享出土的文物饺子图片、历代绘画等,讲解了饺子的发展演变。饺子,不仅仅是一种美食,更沉淀着2500年的厚重饮食文化。但是中国人实现吃饺子自由的历史,也就最近二三十年,饮水思源,应感恩今日的美好生活!

2500年前春秋时薛国

国君薛比

中国吃饺子第一人

看今朝

薛国后人

大展厨艺

预备(4)班 薛明轩 预备(5)班 薛宸君

预备年级在孙黛婕、王佳、黄宽、罗丹、马志强和陈雨晴等老师的布置下,同学们“我家的冬至节”实践活动开展得有声有色,有模有样:有的自己包饺子、包汤圆,自己动手,丰衣足食;还有的与爷爷奶奶或外公外婆团聚,听他们讲述过去冬至的传统民俗活动;还有的为家里长辈做些力所能及的事情,表达自己的孝敬之心;还有的参加了家里的祭祖活动。

为响应学校的冬至节活动,初二(1)班张以润、初二(3)班张靖怡、初一(4)班郑亦轩三位同学,围绕冬至 “敬老”这一习俗,分别用文言文撰写家人传记、叙述上海冬至民俗,别开生面,特全文录示,以享全校师生及各位家长!

数风流人物,还看我浦华二学子!

先曾祖父张处士传

初二(1)班 张以润

先曾祖父姓张,讳□□。七岁发蒙,习《三字经》《百家姓》诸蒙书,稍长,涉猎四书、五经。年十二,小学毕,从高祖习符籙斋醮、经文乐器诸科仪事。十五为散居道士,协高祖为乡闾祭祀事于耕种之暇。至十九,乃主科仪,时人多邀之,以此有誉于乡里。至建国,法有禁而止,专农事三十余载。后复为散居道士至终。

曾祖育二子四女。遭时岁艰,曾祖父母含辛茹苦数十载,抚诸儿女成立。子女皆本分,勤俭持家,自食其力。

曾祖幼抄经卷,因善小楷,端正劲健,一如其人。尤重学,凡孙辈进学,皆嘱之勿怠。或有倦于学者,必面斥,不假辞色。

曾祖貌平无奇,生性率直,不喜计较。然筋骨强健。杖朝之年犹与诸孙山游,安步而行趋,孙辈至有不及者,言戏谑而色自得。

曾祖一生,平淡无异于人。然其持家不辍于艰难,严律后辈之学于安逸,俾耕读传家之习不坠。观树之华,当思厚土滋养。躬逢盛世,饮水思源。童子何知,惜时勤读,显扬祖德,弘我家声。

曾祖暮岁,吾年尚幼,且居城市,寥寥数面,依稀尚记。及进学期年,见祖父持曾祖手书经卷,楷书遒劲,讶之,数观而羡,始知曾祖事。今手泽犹在,阴阳两隔,庭训不闻,念之怃然。

辛丑冬至,撮录父祖平日散叙,草作此文,为祭尚飨。

崇明冬至旧俗

初二(3)班 张靖怡

冬至前数日,值周末休沐之暇,父母携余归省崇明,晋谒问安于祖父母,阖家团聚。席间闻祖父谓祖母曰:“冬至旧俗远矣,了无氛围也久矣。”闻及“旧俗”,余甚奇之,祖父颔笑,一一为具言所闻: 冬至节时,崇明人家多制诸色美食。各家多以豆衣裹炒青菜、白菜诸色菜品为卷,曰“卷银”。 另作赤豆饭,以水磨糯米粉、黄米粉裹各样馅作“圆子”,名曰“圆子”,实有形样、馅料之别。捏作蟠桃样者,曰“寿桃”,小而下衬箬叶者,曰“团圆”,盖取团圆之意也。少者以筷沾红花汁,点于圆子之上,灿若梅花。 农家常购糯米至家,磨粉自蒸,或选购于市。节前一二日,糕坊店前,购者如云,童稚喧嚷,乃为一景。 今之崇明,日新月异,风俗与化移易,旧俗不再,理固宜然。余生也晚,且自幼生长于城市,不谙旧俗。余今乃知吾乡昔日冬至之隆,“冬至大如年”,信哉斯言!故略作撰录,以存此俗。

外祖母传

初一(4)班 郑亦轩

吾之外祖母,与国同岁,生南昌英雄城。幼好学,桃李年华,为知青于瑞金。初,视之以为乐,闻可下乡,甚悦。然此非易事。瑞金,耕地不足而水乏,言之以“荒”不为过。而其持之以乐天之观,不怨地之偏僻,耽赞景色之美,居之七年。 外祖母因高中毕业,积有学识,于斯地尚称饱学之士,为乡民所推,授业农家子弟。虽不曾习得师范之技,然兢兢业业,自学成才。及至廿八回城,任教于一中学,授诸生语文。至九八寅虎岁末,从教廿一载,退休居沪。劳作讲坛,桃李芬芳。余母子两代,耳濡目染,既授之以学习之道,更训之以人生理念,言传身教,沾惠良多。 今逾古稀之年,居家颐养天年,犹孜孜不倦,授吾以古文诗词,已五年有余。家中藏书甚富,导余博览,畅游书海。逢余寻书不得,报以书名,外祖母寻检书架,转眼可待! 吾今日之学养积累,多从习于外祖母。吾有此祖母,何其幸也!吾得此良师,可不勉哉!